La aportación de Roma a la cultura

Imágenes del legado romano en La Rioja

RESUMEN:

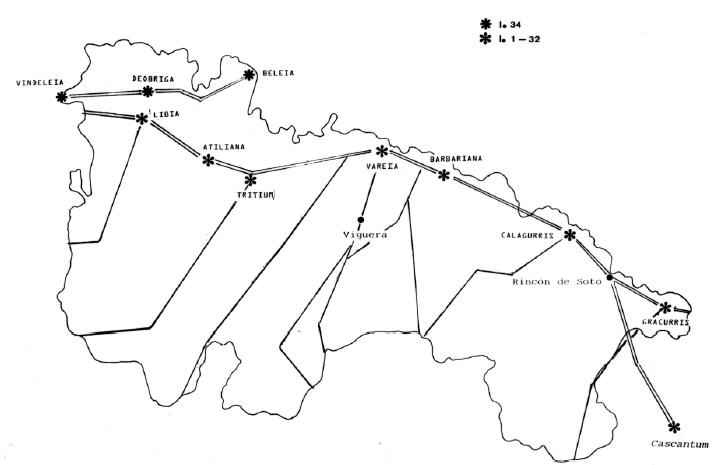

Cuando los romanos tomaron contacto con La Rioja no existía un territorio unificadamente administrado, ni étnicamente unificado. Después de una etapa de conquista, Augusto reorganiza la administración y favorece la creación de una buena red de comunicaciones. La Rioja era atravesada por las rutas 1 y 32 y la 34 del Itinerario de Antonino. Otras calzadas secundarias aprovechando el Ebro y sus afluentes de la margen derecha, se trazan a través de los siete valles.

Efecto de la romanización fue el desarrollo de ciudades, que dispusieron de un amplio territorium salpicado de villas. Cinco son las ciudades, de origen indígena, conocidas por las fuentes Gracchurris (Alfaro), Calagurris (Calahorra), Vareia (Varea), Tritium Magallum (Tricio) y Libia (Herramélluri) que se incorporan a la romanización y se constituyen en centros rectores. Destacan por su actividad administrativa, industrial y comercial. La alfarería se desarrolla en todas las ciudades, Tritium destacó como centro productor. La ciudad mas romanizada fue Calagurris, que dispuso una infraestructura urbana: circo, templos, muralla, cloacas, etc. Transformación del poblamiento indígena de la zona en poblamiento romano. Las creencias romanas arraigan entre los indígenas pero sus creencias ancestrales pervivieron como puede comprobarse en la onomástica, teónimos y símbolos de los monumentos.

LOS PUEBLOS PRERROMANOS.

Como se ha visto ya, las tierras que hoy componen La Rioja alcanzan autonomía administrativa sólo a partir del siglo XIX. Cuando en la Constitución de 1978 se estableció el Estado actual de las Autonomías, La Rioja se constituyó como tal con el territorio que le correspondía como provincia de Logroño.

La situación era muy distinta dos mil años antes, cuando los romanos tomaron contacto con esta tierra. No existía un territorio unificadamente administrado, ni siquiera étnicamente unificado. Nuestras noticias no son ni cronológicamente simultáneas ni espacialmente coherentes o completas. Puede afirmarse que La Rioja actual estaba ocupada al menos por dos pueblos: berones y váscones. Los primeros en la Rioja Alta y los segundos en la Baja1.

Parece como si las diferencias geográficas de nuestro territorio hubieran favorecido el asentamiento de pueblos diferentes. Sin embargo hay que añadir que seguramente también ocupaban algunos rincones otros pueblos: los peléndones el alto Najerilla (Canales de la Sierra) y los arévacos el Alto Alhama (Contrebia Léucade)2.

Es con motivo de la guerra Sertoriana, a partir del 76 a. C., cuando sabemos que el espacio estaba repartido de esta manera. A lo largo de los siglos siguientes los escritores grecolatinos (Estrabón, Plinio y Ptolomeo) dejarán escritos sistemáticos sobre la ubicación de cada pueblo y las ciudades que les correspondían. El mapa de calzadas romanas añadirá las distancias entre una y otra.

Con todo ello se va completando nuestro conocimiento sobre los pueblos prerromanos y su evolución, aunque quedan imprecisiones que los escritores romanos no tuvieron interés en recoger. Veamos esta historia cronológicamente.

CONQUISTA E INTEGRACIÓN EN EL MUNDO ROMANO.

1. La conquista.

No poseemos prácticamente datos de esta fase. Parece que ni váscones, ni berones ni peléndones fueron especialmente recalcitrantes. Tanto es así que, como hemos dicho, sabemos sus nombres después de la guerra sertoriana. Hasta entonces únicamente aparecen los sempiternos celtíberos.

Son éstos los que combaten en las inmediaciones de Calagurris el 188 o 187 a.C. (primera ciudad "riojana" cuyo nombre conocemos)3. Vuelven a combatir contra Sempronio Graco el 179 a.C., quien instala un importante contingente de indígenas en Graccurris (Alfaro), dando comienzo a una evidente y eficaz política de romanización, pero los "celtíberos" constituyen un grupo étnico perfectamente diferenciado de váscones y berones4.

Conquistada la Celtiberia el 133 a.C., el silencio envuelve las tierras de La Rioja hasta la guerra sertoriana.

2. La guerra sertoriana.

Entre los años 77 y 72 a. C. váscones, berones y celtíberos participan activamente en la guerra sertoriana. Por eso conocemos con más precisión quiénes ocupaban el espacio, sus características políticoculturales y la etnia a la que pertenecía cada uno.

Además de Calagurris y Gracchurris (que ya conocíamos) intervienen en la guerra Vareia y Contrebia Léucade (primera vez que aparecen estos nombres). Ahora se acuñan monedas con la leyenda Titiakos, nombre escrito con grafía ibérica que parece corresponder a la ciudad de Tritium5. Y por estas fechas, o tal vez un poco antes, se grabó en bronce un pacto de hospitalidad entre la ciudad de Libia y otra parte que desconocemos6. Tenemos ya completo el catálogo de las ciudades "riojanas" de época romana.

Pero se nos da también una preciosa información sobre el desarrollo político-cultural que tenían estos pueblos en estos momentos. Al narrar la guerra numantina los romanos describieron la organización y el desarrollo alcanzado por los celtíberos. Ahora, en torno al 80 a.c., berones y váscones se nos describen organizados en "ciudades", aunque no tan desarrolladas como las "poleis" griegas.

Presentan los elementos superestructurales propios de una comunidad compleja, pues conocen la escritura (ibérica), acuñan moneda (aunque utilizan patrones romanos), y cultivan sus tierras (los romanos utilizan el término ager)7. Ciertamente ofrecen otros rasgos que a los romanos les resultaban primitivos o primarios, como su amor a la guerra o la lealtad para con sus jefes (fides o devotio)8. Tampoco sus ciudades parecían tener las condiciones de tales (excepto Calagurris y Contrebia Léucade). No conocemos el núcleo urbano de las demás. Incluso parece claro que la Vareia berona no estuvo enclavada en el lugar que después ocupó la Vareia romana9.

La escritura y los nombres de las ciudades (documentados en leyendas monetales y en el pacto de hospitalidad) permiten saber que la Rioja Alta estaba habitada por unos pueblos celtas (los berones). Livio no menciona su etnia (lo dirá explícitamente Estrabón), pero nombres como Tritium o morfemas como -cos, -ca (Uara-kos, Libia-ka) son claramente célticos. Análogamente sabemos que Contrebia Léucade era celtíbera (hay otras Contrebias: Belaisca y Carbica, también celtíberas).

LA PLENA ROMANIZACIÓN.

2.1. Los pueblos de La Rioja ya no sufrieron más guerras en su propio territorio, pero todas (la sertoriana y las subsiguientes) dejaron secuelas y efectos.

La sertoriana trajo perjuicios y beneficios. Las ciudades más perjudicadas fueron Contrebia Léucade y Calagurris. Esta llevó al extremo su lealtad a Sertorio (Sertorii cineribus fidem), sufrió un durísimo asedio que resistió salando los cadáveres de los que morían (armata iuventus ... infelices cadaverum reliquas sallire non dubitavit) y fue destruida a sangre y fuego por Afranio (Afranius ... caede incendioque delevit)10.

Pero los beneficios fueron más abundantes y más duraderos, incluso para Calagurris. Pueblos y ciudades establecieron vínculos de clientela con los generales romanos, aprendieron a vivir a la romana, acuñaron moneda y, en suma, aceleraron un proceso de "urbanización" que ya estaba avanzado.

Los propios romanos supieron apreciar las virtudes de estos indígenas. Casio Longino, un legado de César, tuvo una guardia personal formada por "berones" y "veteranos selectos" y Augusto dispuso de una guardia calagurritana11.

La victoria de César en la guerra civil trajo la destrucción definitiva de Contrebia Léucade12, pero también la rehabilitación de Calagurris, que a partir del 36 a.C. vuelve a acuñar moneda, esta vez en caracteres latinos y por ediles, magistratura típicamente "romana"13. En este momento es, jurídicamente, un municipio romano.

Durante las guerras cántabras (29-19 a.C.) el Ebro sirvió de apoyo logístico a las legiones romanas. Un destacamento de la legión IV Macedónica fue asentada en Vareia, lo que dio origen al desarrollo urbano de la ciudad durante el Imperio Romano14.

Empezamos a observar ahora un cambio de la superestructura con rasgos mucho más "romanos". Las ciudades (Gracchurris, Calagurris y Vareia) desarrollan y se enriquecen; la categoría jurídica y la administración son romanas (Gracchurris se convierte en municipio de derecho latino durante el reinado de Tiberio15); acuñan moneda las dos primeras, pero moneda romana por patrón, leyenda y magistratura emisora; se usa el latín (ya no se escribirá ibérico); y, como veremos después, las construcciones y los objetos de la vida cotidiana son cada vez más "romanos".

El proceso lo continúa Vespasiano concediendo el Ius Latii a Hispania. Tritium se beneficia y sus habitantes se adscriben a la tribus Quirina. Libia y Vareia debieron seguir un proceso similar, aunque no contamos con documentos jurídicos que lo atestigüen16. La magnificencia de las construcciones o los documentos epigráficos así permiten inferirlo.

2. La Paz Augústea y la organización del territorio.

Pacificada definitivamente Hispania, Augusto reorganizó la administración, dividiendo la Península en tres provincias. Aunque esto no afectó a las tierras de La Rioja, las necesidades administrativas y contributivas tuvieron un efecto inmediato: era necesaria una buena red de comunicaciones. A partir de este momento se trazan las calzadas que unen la Gallaecia con Tarraco pasando por territorio berón y vascón.

También había que enlazar el valle del Ebro con Celtiberia y con las Galias.

Se puede reconocer, y recomponer, esta red gracias a fuentes literarias, epigráficas, arqueológicas, e incluso con la toponimia.

Igual que nuestras carreteras, las calzadas informaban al viajero por medio de miliarios (= hitos kilométricos) de la distancia que le faltaba por recorrer. Augusto impulsó la cultura epigráfica y los miliarios hallados en Calahorra y Alfaro revelan que en época augústea se trazó la calzada que comunicaba el Valle del Ebro con la Meseta Norte por Briviesca. Otro miliario, hallado en Arenzana de Arriba, confirma esta actividad viaria17.

El Itinerarium Antonini, un mapa de carreteras romano del siglo III d.C., permite conocer su importancia dentro de la red general y sus sucesivas etapas. La Rioja era atravesada por las rutas 1 y 32 de esta manera:

De ITALIA IN HISPANIAS

AB ASTURICA TERRACONE

(450, 2-5)

(392,1 - 394,4)

Verovesca

Virovenna

Segesamunclo

11 m.p.

Atiliana

30 m.p.

Lybia

7

Barbariana

32

Tritio

18

Graccurris.

32

Vareia

18

Belisone

28

Calagorra

28

Caesaraugusta

36

Cascanto

29

Caesaraugusta

50

Los datos transmitidos por el Itinerario de Antonino nos plantean un problema fundamental: el de la existencia de un único eje, o si bien existe un doble trazado, al menos en algún tramo.

En lo que respecta a La Rioja, estas dos rutas, vía 1 y 32, constituyen un solo camino desde Libia (Herramélluri) hasta Calagurris (Calahorra) y pasada esta mansión se bifurcan. La vía 1 sigue hacia Cascantum (Cascante) en Navarra y la vía 32 sigue cerca del Ebro por Graccurris (Alfaro), para unirse más tarde y dirigirse hacia Caesaraugusta (Zaragoza)18.

Las calzadas 1 y 32 se pueden seguir desde Briviesca por Cerezo del Río Tirón, Libia (Herramélluri), Atiliana (Hormilla), Tricio, Varea, Barbariana (Barbarés19), Calahorra. A partir de Rincón de Soto se produce una bifurcación, una vía se dirige hacia Cascante y otra hacia Alfaro.

Ciertamente en el trazado general se comprueba una diferente enumeración de mansiones (lo destacable es que las mansiones son citadas en sentido inverso y no son las mismas). La diferente mención de mansiones a lo largo de la ruta corresponde a una diferencia de épocas, pero su ubicación estuvo sujeta a un mismo trazado.

Otra vía que atraviesa La Rioja es la 34 del Itinerario de Antonino (DE HISPANIA IN AQUITANIAM: AB ASTURICA -BURDIGALAM), ruta importante sobre todo a nivel estratégico militar. Iba desde Briviesca por San Millán de Yécora y Cihuri-Anguciana. Desde Haro cruzaría el Ebro entre Briones y San Vicente de la Sonsierra para salir al valle del Ega por Santa Cruz de Campezo.

Las mansiones que describe el Itinerario de Antonino en la vía 34 y que afectan a La Rioja son las siguientes:

Verovesca

Vindeleia ................................................. 12

Deobriga .................................................. 14

Veleia .................................................. 15

Hubo además otras calzadas, que pueden calificarse de secundarias, porque no las describe el Itinerario de Antonino y comunicaban el valle del Ebro con el norte y con la meseta.

Entre estas vías destacar la de Varea a Miranda de Ebro, calzada que existió como demuestra el miliario hallado en Arce20 y el testimonio de una incursión de Alfonso I el Católico contra la marca superior a mediados del s. VIII21.

Algunas obras de infraestructura, como el puente de Mantible (El Cortijo), indican la necesidad de enlazar Tritium y Vareia a través del camino de Galiana y, por la otra margen con la vía 34 del Itinerario.

El valle del Ebro, atravesado por la vía 1/32 se comunicaba con la Meseta norte, por la que transcurría la vía 27 del Itinerario de Antonino22 mediante un sistema de caminos secundarios.

Estos caminos secundarios aprovechaban los afluentes de la margen derecha del Ebro. Sin duda este mapa viario es reflejo de las comunicaciones de los pueblos prerromanos y tuvieron gran transcendencia para la conquista de la meseta.

Se realizan a través de los siete valles: Tirón, Oja, Najerilla, Iregua, Leza y Jubera, Cidacos y Alhama.

Frecuentemente parten de una ciudad o mansión de la vía 1/32 (por ejemplo Graccurris, Calagurris, Vareia etc) y siguen el valle correspondiente hasta la altomeseta soriana donde enlazan con la vía 27 (frecuentemente en otra mansión o ciudad ejemplo Augustóbriga o Numancia).

Este sistema de comunicaciones romano tuvo sin duda una importancia capital en épocas posteriores, como se refleja en el sistema de fortificaciones y defensas tardorromano y posteriormente musulmanas.

Situadas en lugares estratégicos, desde los cuales se dominaban y controlaban estos pasos entre el valle del Ebro y la meseta y su trazado viario.

Toda esta red viaria puede verse en este mapa, cuya imagen puede ampliarse.

LOS EFECTOS DE LA ROMANIZACIÓN.

1. Las evidencias materiales.

Los romanos también modificaron las infraestructuras. Su civilización se basaba en la explotación del subsuelo (minas), del suelo (agricultura-ganadería) y en una articulada organización administrativa basada en ciudades.

La actividad minera no tuvo en La Rioja la importancia de otras regiones de Hispania, pero las actividades agrícolas e industriales alcanzaron un elevado desarrollo. Para que el sistema funcionara las ciudades disponían de un territorium que las abastecía: el campo se cubría de explotaciones agrícolas (los romanos las llamaban "villas").

Desde finales de la República los romanos habían ido extendiendo el proceso de municipalización (empezando por Calagurris) y la superestructura (leyes, lengua, moneda). Paralelamente modificaron el sistema productivo y el de la propiedad: los castros y asentamientos indígenas dejaron su protagonismo al binomio ciudad-campo23.

No sabemos a ciencia cierta qué producía La Rioja. Las fuentes romanas no son explícitas. El Valle del Ebro reune magníficas condiciones para producir la trilogía mediterránea, base de la alimentación romana:

trigo, vino y aceite. En ambas orillas se han encontrado prensas, bodegas y cubas24. Las marcas estampilladas en vasijas parecen corresponder a producciones locales25.

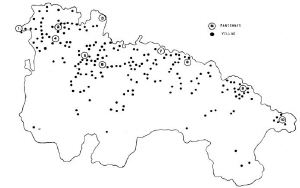

Con el desarrollo las ciudades y "villas" se dotaron de construcciones más sólidas y de productos manufacturados duraderos, como la cerámica. Sus restos permiten trazar el siguiente mapa.

Obsérvese que las ciudades articulan el territorio de manera muy similar a la actualidad: Gracchurris = Alfaro, Calagurris = Calahorra, Vareia = Logroño, Tritium = Nájera, Libia = Sto. Domingo de la Calzada, y la desaparecida Contrebia Léucade = Cervera de Río Alhama26.

La cerámica se produjo prácticamente en todas las ciudades, prueba de un mercado activo y exigente:

en Calagurris en los alfares de La Maja y Valroyo; en Vareia en la zona de La Portalada; Tritium requerirá una atención especial; cerca de Barbariana se halló un alfar en Miralbuena; y recientemente en la ciudad de Libia se ha localizado el alfar de San Soto27.

Sobre el desarrollo urbano de Libia y Gracchurris tenemos poca información, a pesar de las excavaciones realizadas28. Sin embargo la presencia romana es evidente en la parcelación de sus tierras29.

Tritium, por el contrario, es un magnífico paradigma de este proceso. Se convirtió en el mayor productor de vajilla fina de mesa de toda Hispania: la cerámica sigillata. En sus hornos se imitaron vasijas precedentes (aretinas y sudgálicas) con magníficos resultados técnicos (calidad de pasta y de barniz).

Totalmente "romana" era también la decoración (motivos vegetales, guirnaldas, metopas, divinidades representadas). Un producto cuyos destinatarios rebosaban de cultura romana30.

Sin embargo parte de los alfareros eran indígenas. Las empresas eran "familiares" (la tecnología no permitía grandes complejos) y así lo revelan las marcas de alfarero. Algunos empresarios tienen nombres romanos, pero son indígenas Segius, Accunicus y Tritiensis. Incluso Fuscus, Paternus y Fronto son indígenas, a pesar de su apariencia latina31. La población indígena también emerge en la epigrafía, como veremos después.

La producción comenzó a partir del 50 d. C.32, cuando Tritium aún era una ciudad estipendiaria. Quizá por esto, o porque se buscaron los lugares más adecuados para la producción, los alfares están esparcidos en "villas" alrededor de Tricio33.

La cerámica tritiense se difundió ampliamente por la Península Ibérica e incluso fuera de ella. Si se repasan los lugares de consumo34 se comprobará que basta con seguir las calzadas que hemos estudiado anteriormente y tendremos las vías de difusión. Consecuentemente Tritium se enriqueció, recibió el estatuto municipal hacia el 74 d.C. y dejó el conjunto epigráfico más nutrido de La Rioja.

Vareia es paradigmática en otro sentido. Comenzó su romanización medio siglo antes que Tritium al servir de apoyo logístico a las tropas de Augusto. Desde ese momento siguió un proceso de urbanización, lento pero continuo. No se consolidará hasta la época los años 50 d.C. De hecho ignoramos cuándo obtuvo la categoría municipal (seguramente con Vespasiano). Su prosperidad continuó durante el siglo II, momento en que la ciudad amplió su espacio urbano35. Siguió habitada durante el Bajo Imperio y en el medievo.

Motivos para este desarrollo pueden aducirse dos: una rica vega (Iregua-Ebro) y un estratégico centro comercial. Las aguas del Ebro eran navegables desde aquí (Plinio el Viejo 3.3.21) y, aunque sólo pudieran usarse barcazas a favor de la corriente, ésto daba ventaja a Vareia sobre otras ciudades.

Además estaba en una encrucijada de carreteras, como ya se ha visto.Y ciertamente desarrolló un urbanismo perfectamente perceptible y también centros industriales.

Aunque no es fácil determinar el clásico eje cardo-decumanus y también se desconoce dónde estuvo el foro, se conocen otras construcciones característicamente urbanas: el abastecimiento de agua, la fuente de captación en Puente Madre, acueducto con restos de specus y dos fuentes de distribución. También se conoce un conjunto termal en dos sectores. Y, por supuesto, las viviendas, aunque no abundan las de planta itálica36.

Y se conocen otro tipo de construcciones: una instalación de tipo agrícola, otra para tejer lino, un alfar y un taller de cantería y de fabricación de estelas37. Indicios todos de una actividad industrial favorecida por la ubicación antedicha (aunque no se haya podido encontrar el puerto fluvial), tal como lo confirman productos importados (vidrios y cerámica) y el abundante material numismático hallado en la ciudad38.

La ciudad más romanizada es Calagurris. Recuérdese que es el municipio más antiguo de La Rioja y el que durante más tiempo acuñó moneda. Quizá por ello se pueden encontrar en Calahorra todos los elementos propios de una ciudad romana39.

Dispuso de un amplio territorium salpicado de villas40 e instalaciones industriales como el taller de G. Valerius Verdullus41.

Dado su desarrollo hay que pensar que tuvo foro (Plaza del Raso), por donde cruzaría el decumanus (seguramente las calles Grande y Mayor), pero por ser "ciudad prerromana" no es fácil descubrir en su plano el urbanismo ortogonal romano42.

Tampoco puede conocerse el tipo de viviendas (la ciudad está sobre la romana), aunque se han excavado algunas43.

Estuvo dotada de todos los servicios, empezando por la seguridad. Se conservan restos de muralla y puertas y portillos visibles o reconocibles por la toponimia44. Bien documentados están los relativos a la sanidad e higiene: acueductos, alcantarillas de drenaje y termas45.

Para prevenir épocas de escasez se construyó un hórreo bajo el Planillo e Iglesia de San Andrés46. Para distracción existió un circo, cuyo espacio ocupa el Paseo del Mercadal, y seguramente un anfiteatro cuyo recuerdo perdura en la calle Coliseo.

Las obligaciones religiosas se cumplían en templos47, y se representaron los dioses Júpiter, Cupido, Afrodita y Minerva Pacífica48. Y hubo, lógicamente, una necrópolis extramuros, sita junto a la calzada de Vareia y próxima al circo49, igual que sucede en Mérida.

Es evidente que en Calagurris se respiraba un buen ambiente cultural. Así lo permite inferir la riqueza de los materiales, la calidad de sus cerámicas, el uso del latín (incluso con incorrecciones ortográficas50) y la posibilidad de educar a un personaje como Quintiliano. La ciudad rezumaba romanidad por los cuatro costados.

También de las villas han quedado huellas materiales (estructuras, cerámica) y toponímicas. Los romanos solían deonominarlas con el nombre del propietario y el sufijo -ana (-anus, si se referían al fundus). Es el modelo Atili-ana y Barbari-ana (que queda en el topónimo actual Berberana). Este origen tienen Arenzana, Medrano, Treviana, Trevijano, Zenzano y otros del tipo Antuñán51.

2. Los efectos demográficos y sociales.

Las estructuras sociales y las creencias evolucionan con más lentitud que las superestructuras, porque afectan a los sentimientos más íntimos del individuo. La población autóctona solamente escribió en latín, es decir, cuando ya estaba integrada en el sistema romano. Aún así dejó constancia de sus nombres, de su organización familiar y social, porque no habían perdido totalmente su idiosincrasia.

Dentro de estas limitaciones conocemos mejor a los berones que a los váscones, porque los habitantes de Calagurris y Graccurris estaban mucho más romanizados (al menos los que conocemos actualmente)52.

Por el contrario los cognomina grecorromanos portados por los berones apenas suponen el 40 % del total conocido. Incluso se pueden reconocer los diferentes grados de su evolución.

Un caso puro se documenta en Nieva de Cameros. Titullus, hijo de Viamus, de la familia de los Calaedicos, hizo un exvoto a Silvano (IRR, nº 34; ERR nº 5253). Por ser un peregrinus, sin ciudadanía romana, Titullus solo porta un nombre (igual que su padre) y conserva su estructura familiar (pertenece al "grupo" de los Calaedicos). Sin embargo utiliza un monumento romano (ara), emplea la lengua latina y lo dedica a un dios romano, Silvano (aunque, sintomáticamente, es el dios de los bosques, uno de los cultos celtas).

Un grado más se da en Canales de la Sierra. Gaius Antonius (o Antistius) Paternus, de la familia de los Aviolicos, hizo un exvoto a las Matres Useas (ERR, nº 63). El dedicante porta ya tria nomina (seguramente tiene la ciudadanía latina), pero mantiene sus vínculos ancestrales (pertenece al grupo familiar de los Aviolicos, Paternus es un decknamen) y su veneración por una divinidad típicamente céltica. Se ha romanizado, pero sin romper la tradición.

Y, en fin, en Tricio hay un ejemplo que por onomástica y soporte podría parecer genuinamente latino. Es una consagración a los Dioses Manes hecha por Atilius Maximus a su hermano Atilius Paternus y a su hijo Atilius Capito (IRR, nº 50; ERR, nº 26). Se ha grabado todo en la cornisa del frontón. Pero los cognomina son típicos decknamen y el frontón se decora con una rosa hexapétala, símbolo astral muy abundante entre los pueblos indoeuropeos como representación del mundo supraterrenal.

Esto ocurría ya en el siglo II d.C. El modus vivendi romano había ido modificando la estructura onomástica y social de los autóctonos, así como sus creencias. Pero los nombres que conocemos se repiten en el repertorio de los cántabros, vetones, lusitanos y celtíberos. Es decir, se confirma la identidad étnica que transmite Estrabón: los berones penetraron en la Península con las invasiones célticas.

Concomitancias similares se pueden ver en el tipo de estelas y en su decoración. Según se ve en el mapa siguiente*, el solar berón está cuajado de estelas discoideas, tipo bien documentado entre los cántabros (que eran vecinos54). Abundan las rosas hexapétalas y los crecientes lunares (lo mismo ocurre entre los vettones). Pero también abundan las de coronamiento semicircular, tipo importado de Italia, aunque a veces se decoran con motivos indígenas (rosas, lanceros o arcos55). La romanización penetraba sin eliminar lo indígena.

Sin embargo, todo esto, incluso los nombres autóctonos, iría desapareciendo con el tiempo: la inmigración y la integración de los autóctonos en la sociedad romana lo favorecieron.

La riqueza y prosperidad atraía gentes de otras fronteras. En las inscripciones hay individuos procedentes de Caesaraugusta, Toletum, de Celtiberia, de Gallaecia y soldados itálicos e incluso un tracio.

Muchos de ellos venían ya romanizados: otros, desarraigados de su patria chica, se integraban en el sistema romano.

Es evidente que la sociedad evolucionó. El ejemplo de romanización más emblemático es Marco Fabio Quintiliano, primer profesor de retórica latina pagado oficialemente por el Estado Romano. Pero no es el único.

El municipio de Tritium contrató un profesor de gramática latina, de origen cluniense56. Su nombre, Lucius Memmius Probus, suena tan romano como Quintiliano, pero indiscutiblemente no alcanzó su fama. Sí es evidente que una buena educación, en latín, no fue una inquietud exclusiva de los calagurritanos.

Otro rasgo de plena integración en la sociedad romana se constata en las elites locales. En Tarragona se hallan los pedestales de un tritiense y de un calagurritano, ambos flámines provinciales. El primero se llamaba Titus Mamilius Praesens, y estaba inscrito en la tribus Quirina; el segundo Caius Sempronius Fidus, de la tribus Galeria (la correspondiente a cada municipio). Los nombres son totalmente "romanos" y el flaminado era el sacerdocio más prestigioso y apetecido para hacer carrera política. Antes de llegar a flámines provinciales ambos habían desarrollado una amplia carrera57. Su integración en el sistema romano es onomástica, social, política y religiosa.

3. Efectos culturales y religiosos.

Hemos ido viendo que, a medida que pasaba el tiempo, la población modificaba sus gustos y creencias asimilando los de los romanos.

Aunque las creencias romanas arraigaron, lógicamente, entre los indígenas58, las ancestrales pervivieron durante todo el Alto Imperio. También aquí nuestra mayor información proviene de los berones (no conocemos ninguna divinidad indígena de calagurritanos y gracchurritanos59). Sabemos que veneraban a Dercetius (= El que todo lo ve), a las Matres Useae (= Las Venerables), a Mercurius Visuceus, a Obiona, a Caldus Uledicus (divinidad medicinal) y a otras divinidades transmitidas con nombre latino60. Tanto la etimología como el tipo de culto corresponden a las creencias célticas, creencias a las que también pertenecen los símbolos que ya hemos comentado a propósito de las estelas discoideas.

Hemos visto que las manifestaciones artísticas están cada vez más influidas por los modelos romanos.

El latín es la única lengua escrita. Estrabón afirmaba (3.4.20) que los habitantes de ambas orillas del Ebro hasta la costa eran pacíficos y habían adoptado el modo de vida romano, pero también Tácito testifica que un campesino de Tiermes (Celtiberia) se expresó en el 25 d. C. en su propia lengua (sermone patrio)61.

Evidentemente durante mucho tiempo convivieron elementos de las dos culturas.

A partir del siglo IV se difundirá el cristianismo. No se conoce su primera implantación, pero hacia el 303 d. C. se martiriza a Emeterio y Celedonio en Calagurris. No es un hecho casual; era la ciudad que conservaba mayor actividad.

Cristianos y paganos sufren los avatares del destino y la metamorfosis de la cultura. Hay continuidad y cambio.

1. Existe una corriente historiográfica moderna según la cual Calagurris fue celtíbera antes que váscona.

Como Calagurris no es un topónimo céltico, habría que postular unos fundadores no indoeuropeos, probablemente vasco-aquitánicos o iberos (VELAZA, J. "Calagorri: cuestiones en torno al nombre antiguo de Calahorra", Kalakorikos 3, 1998, pp. 16-17). De cualquier manera no eran berones, luego en época romana había dos grupos étnicos distintos.

2. Como señala ESPINOSA, U. Epigrafía romana de La Rioja, Logroño 1986, pp. 12-13), el conjunto epigráfico de Canales de la Sierra conecta con la zona burgalesa de Lara de los Infantes, habitada por celtíberos peléndones. Durante mucho tiempo se identificó Canales con la celtíbera Segeda (véase TOVAR, A. Iberische Landeskunde, Tomo 3: Tarraconensis, Baden-Baden 1989, p. 413), pero las investigaciones más recientes sitúan Segeda en Belmonte de Calatayud (BELTRAN LLORIS, M. "Problemas cronológicos de la Celtiberia aragonesa", I Simposium sobre los Celtíberos, Zaragoza 1987, pp. 27-28). Quizá hubo aquí otra Segeda no recogida por las fuentes clásicas (ESPINOSA, U. "Bajo la República romana", Capítulo II.1 del libro Historia de la ciudad de Logroño, Tomo I, Zaragoza 1995, p. 272, nota 33).

Para Contrebia Leucade también se propusieron ubicaciones diversas, pero hoy se da por seguro que estuvo en Inestrillas y que sus habitantes eran arévacos (HERNANDEZ VERA, J.A. Las ruinas de Inestrillas. Estudio Arqueológico, Logroño 1982, pp. 29-32).

3. Es probable que los romanos hubieran tomado contacto con la Rioja Baja un poco antes, pero, si fue así, fue un contacto circunstancial y efímero. Véase ESPINOSA, U. en op. cit., Historia de la ciudad de Logroño, Zaragoza 1995, p. 99.

4. Apiano, Iberike, 43. Para una síntesis clara con la correspondiente bibliografía, véase ESPINOSA, U. en op. cit, Historia de la ciudad de Logroño, Zaragoza 1995, pp. 100-101.

5. Aunque la identificación no es segura, las características de la moneda y el ámbito de difusión parecen avalar esta ubicación. Véase UNTERMANN, J. Monumenta Linguarum Hispanicarum.Band I. Die Münzlegenden, Wiesbaden 1975, A-58.

6. Véase UNTERMANN, J. "Testimonios de lengua prerromana en territorio riojano", Cap. I.5 de Historia de la ciudad de Logroño, Zaragoza 1995, p. 84. Algunos investigadores (VILLACAMPA RUBIO, M.A. Los Berones según las fuentes escritas, Logroño 1980, pp. 56-57) consideran originarios de Libia los dos Libenses de la Turma Salluitana, año 89 a.C. (CIL I2 709). Pero la onomástica de estos dos soldados es ibérica mientras Libia es céltica tanto por ser berona cuanto por la onomástica que portan sus habitantes. Esta diferencia añade un grado más de incertidumbre a la hora de identificar Libenses = Libia. La única referencia segura es el pacto de hospitalidad citado.

7. La fuente literaria más precisa, a pesar de su concisión, es el fragmento del libro 91 de la Historia de Roma de TITO LIVIO. Un mapa de las operaciones, que Livio relata, puede verse en ESPINOSA, U. en op. cit, Historia de la ciudad de Logroño, Zaragoza 1995, p. 103. Contrebia Léucade se menciona con motivo de otra operación distinta, pero en el mismo libro (véase TOVAR, A. op. cit., Baden-Baden 1989, p. 340 y HERNANDEZ VERA, J.A., op. cit., Logroño 1982, pp. 230-231).

Para las acuñaciones monetales remitimos nuevamente a UNTERMANN, J. op. cit. (Historia de la ciudad de Logroño), Zaragoza 1995, p. 82 (que remite, a su vez, a sus también citados Monumenta, Wiesbaden 1975), y para el pacto de hospitalidad véase también UNTERMANN, J. op. cit (Historia de la ciudad ...) Zaragoza 1995, p. 84.

8. Véase su concepto y difusión en MARCO SIMON, F. "Berones y elementos limítrofes", Cap. 1.5.1. de op. cit., Historia de la ciudad de Logroño, Zaragoza 1995, pp. 76-77. Efectos de esta "lealtad extrema" serían la destrucción de Calagurris por las tropas pompeyanas, de lo que hablaremos un poco más adelante.

9. Los restos arqueológicos así lo demuestran. Véase ESPINOSA, U. en op. cit., Historia de la ciudad de Logroño, Zaragoza 1995, pp. 116-117.

10. Tal comportamiento impresionó profundamente a los romanos. Es el aspecto mejor conocido de la historia de la Calahorra romana. El propio Valerio Máximo lo incluyó entre sus relatos "ejemplares" (VII.6. Ext. 3) y lo recogieron escritores medievales como Landolfo Sagaz. Véase un estudio pormenorizado en RAMIREZ SADABA, J.L. "Limitaciones inherentes a las fuentes literarias: consecuencias de la guerra sertoriana para Calagurris", Gerion 3, 1985, 231-243.

11. Véanse respectivamente De Bello Alexandrino 53.1 y Suetonio, De Vita Caesarum. Aug, 49.

12. HERNANDEZ VERA, J.A. op. cit. Logroño 1982, p. 238.

13. Las emisiones monetarias confirman que Calagurris había sido elevada a municipium civium romanorum, pero existen discrepancias sobre la fecha. RUIZ TRAPERO, M. Las acuñaciones hispano-romanas de Calagurris, Barcelona 1968, p. 80, la fija en el 36-35 a.C., pero otros autores piensan que tuvo que ser después del 31 a.C. Véase para la problemática ESPINOSA, U. Calagurris Iulia, Logroño 1984, pp. 84-87.

14. Véase para el proceso ESPINOSA, U. en op. cit. Historia de la ciudad de Logroño, Zaragoza 1995, pp. 117-121.

15. ABASCAL PALAZON J.M. y ESPINOSA, U. en op. cit. Historia de la ciudad de Logroño, Zaragoza 1995, p. 274, nota 30.

16. En la descripción que hace Plinio el Viejo (Naturalis Historia, 3.4.24) solamente aparecen como municipios Calagurris y Gracchurris. Clasifica a los "libienses" entre los stipendiarii, en fase premunicipal. Un poco antes (3.4.21) se ha referido a Vareia con el término oppidum, lo que también implica una fase premunicipal. Y un poco después (3.4.27) sitúa Tritium junto a Virovesca con el término civitas. Sorprende que la sitúe en territorio autrigón, donde no conocemos ninguna ciudad denominada Tritium. Por eso TOVAR, A. op. cit., Baden-Baden 1989, p. 366) piensa que no puede ser otra que Tritium Magallum. En este caso, cuando Plinio escribe, todas las ciudades beronas estaban en fase premunicipal, pero, gracias a la tribus Quirina, sabemos que Tritium alcanzó la municipalidad con la obtención del Ius Latii concedido por Vespasiano. Seguramente la misma concesión obtuvieron Libia y Vareia, pero carecemos de la documentación correspondiente.

17. Por los miliarios que se han conservado (1 en Alfaro, 1 en Calahorra, 3 en Agoncillo, 1 en Arenzana de Arriba y 1 en Tricio), sabemos que la calzada se construye en tiempos de Augusto y que se efectuan varias reparaciones a lo largo de su existencia, pues los miliarios de Agoncillo se fechan en el s. III.

18. Esta es la razón de la pequeña diferencia de millas en la suma de ambos recorridos: 161 millas la vía 1 y 158 millas la vía 32.

19. PASCUAL MAYORAL Mª P.; PASCUAL GONZALEZ, H. "La mansión de Barbariana: se precisa su localización en el yacimiento romano existente en el topónimo "Barbarés" (Murillo de Río Leza)", Antigüedad y Cristianismo, XI, Murcia, 1994, pp. 327-397.

20. Véase LOSTAL PROS, J. Los miliarios de la provincia Tarraconense (conventus Tarraconense, Caesaraugustano, Cluniense y Cartaginense), Zaragoza 1992, nº 127, p. 131.

21. UBIETO ARTETA, A. (Ed). Crónica de Alfonso III, Zaragoza, Anubar, 1981. Entre el listado de poblaciones que arrasó figura: "Mirandam, Revendecam, Carbonariam, Abeicam, Brunes, Cinisariam y Alesanco".

22. Denominada Asturica per Cantabria Cesaraugusta.

23. ESPINOSA, U. op. cit. Historia de la ciudad de Logroño, Zaragoza 1995, 144-146.

24. MEZQUIRIZ IRUJO, Mª. A. "La 'villa' romana de San Esteban, Falces", Trabajos de Arqueología Navarra 4, 1985, pp. 157-184; NAVASCUES, J. "Descubrimiento de una bodega romana en término de Funes (Navarra)", Príncipe de Viana 19, 1959, pp. 227-230.

25. Véase el proceso en ESPINOSA, U. op. cit. Historia de la ciudad de Logroño, Zaragoza 1995, pp. 179-189.

26. Los tiempos modernos han provocado cambios evidentes. Hoy Logroño es más importante que Calahorra. La industria ha desarrollado ciudades nuevas como Arnedo y Haro. Pero el eje principal sigue siendo muy similar al de época romana.

27. PASCUAL MAYORAL, Mª. P. ET ALII "Alfar romano de San Soto (Santo Domingo de la Calzada. La Rioja)", Antigüedad y Cristianismo (en prensa).

28. MARCOS POUS, A. Trabajos arqueológicos en la Libia de los berones, Logroño 1979, pp. 99-121 y PEREX AGORRETA, Mª. J. op. cit., Pamplona 1986, pp. 156-157, respectivamente.

29. Véase ARIÑO GIL, E. Centuriaciones romanas en el valle medio del Ebro. Provincia de La Rioja, Logroño 1986.

30. GARABITO GOMEZ, T. Los alfares romanos riojanos. Producción y comercialización, Madrid 1978, pp. 9-70.

31. Véase GARABITO GOMEZ, T. op. cit., Madrid 1978, pp. 567-577.

32. GARABITO GOMEZ, T. op. cit., Madrid 1978, p. 43.

33. Véanse GARABITO GOMEZ, T. op. cit., Madrid 1978, p. 23 y el mapa de "villas".

34. GARABITO GOMEZ, T. op. cit., Madrid 1978, p. 48.

35. MARTINEZ CLEMENTE, J. y GALLEGO PUEBLA, R. "Morfología del enclave vareyense" en Historia de la

ciudad de Logroño, Zaragoza 1995, pp. 160-163.

36. MARTINEZ CLEMENTE, J. y GALLEGO PUEBLA, R. op. cit., Zaragoza 1995, pp. 164-170. Véase también un cuadro muy ilustrativo en MARTINEZ CLEMENTE, J. y CASTILLO PASCUAL, Mª. J., misma obra, Zaragoza 1995, p. 150.

37. MARTINEZ CLEMENTE, J. y GALLEGO PUEBLA, R. op. cit., Zaragoza 1995, p. 163 y ESPINOSA, U., misma obra, Zaragoza 1995, pp. 220-221.

38. ABASCAL PALAZON, J.M. y TIRADO MARTINEZ, J. A. "Circulación monetaria", Cap. 2.6.4 del libro Historia de la ciudad de Logroño, Zaragoza 1995, pp. 204-210.

39. Hay varias monografías. La más reciente, ESPINOSA, U. Calagurris Iulia, Logroño 1984. Anteriores son GUTIERREZ ACHUTEGUI, P. Historia de la muy noble, antigua y leal ciudad de Calahorra, 2ª Ed, Logroño 1981 y MARTINEZ SAN CELEDONIO, F. M. Historia de Calahorra. Tomo I, Calahorra 1978. Una buena síntesis de la Calahorra romana en PEREX AGORRETA, Mª. J. op. cit., Pamplona 1986, pp. 91-128.

40. Véase el mapa anterior y ESPINOSA, U. Calagurris Iulia, Logroño 1984, p. 143.

41. GONZALEZ BLANCO, A. ET ALII "El Alfar de 'La Maja' adquiere dimensiones insospechadas. Campaña de Julio de 1995", Estrato 7, 1996, pp. 49-64.

42. Véase ESPINOSA, U. Calagurris Iulia, Logroño 1984, p. 192.

43. ESPINOSA, U. Calagurris Iulia, Logroño 1984, 134-135.

44. GUTIERREZ ACHUTEGUI, P. op. cit., Logroño 1981, p. 49.

45. Para el acueducto véase MEZQUIRIZ IRUJO, Mª. A. "El acueducto Alcanadre-Lodosa", Trabajos de Arqueología Navarra I, 1979, pp. 139-148 y PASCUAL MAYORAL, Mª P. "Abastecimiento de agua a Calagurris", Miscelanea. Arqueología de Calahorra, Calahorra,1991, pp. 55-104. Para las cloacas CINCA MARTINEZ, J.L. "Las cloacas romanas de Calahorra", Congreso Nacional Arqueología, XVII, Zaragoza, 1985, pp 797-809; CINCA MARTINEZ, J.L.; GARCIA CABAÑAS, A. "Un nuevo tramo de cloaca romana descubierto en Calahorra (La Rioja)", Miscelanea. Arqueología de Calahorra, Calahorra, 1991, pp. 139-182. Para las termas GUTIERREZ ACHUTEGUI, P. op. cit., Logroño 1981, 56-57 y TIRADO MARTINEZ, J. A. "Arqueología urbana en Calahorra. El mosaico romano de la c/ La Enramada", Estrato 7, 1996, 32-42.

46. GUTIERREZ ACHUTEGUI, P. op. cit., Logroño 1981, p. 60.

47. GUTIERREZ ACHUTEGUI, P. op. cit., Logroño 1981, p. 60-61.

48. Véase el estudio de ELORZA, J. C., Esculturas romanas en La Rioja, Logroño 1975.

49. GUTIERREZ ACHUTEGUI, P. op. cit., Logroño 1981, pp. 25-26. LLORENTE, J.A. Apuntes históricos sobre algunas obras de arquitectura de la ciudad de Calahorra (Para el señor D. Agustín Cean Bermúdez). Manuscrito 36 (IER). Logroño, 1811.

50. GONZALEZ BLANCO ET ALII, op. cit., Estrato 7, 1996, p. 60.

51. Sus propietarios eran Arentius, Emeterius, Trebius, Trebellius, Cincius y Antonius (pero Antuñán deriva del genitivo Antoniani).

52. Los calagurritanos conocidos pertenecen a colectivos selectos, especialmente magistrados y militares. Algunos portan cognomina correspondientes a indígenas, pero bajo forma latina (decknamen), como L. Valerius Flavus, M. Aurelius Avos y C. Rectus.

53. IER = ELORZA, J.C., ALBERTOS, Mª.L. Y GONZALEZ, A., Inscripciones Romanas en La Rioja, Logroño, 1980; ERR = ESPINOSA, U., Epigrafía Romana de La Rioja, Logroño, 1986.

* Agradecemos a M. A. PASCUAL el mapa de estelas discoideas en La Rioja que presentamos, perteneciente al trabajo de este autor "Estelas discoideas en La Rioja" (en prensa).

54. PERALTA LABRADOR, E. J. "Las estelas discoideas gigantes de Cantabria" en La arqueología de los Cántabros. Actas sobre la Primera Reunión de la Edad del Hierro en Cantabria, Santander 1996, pp. 313-341. 55. Los motivos decorativos de las estelas beronas pueden verse en ESPINOSA, U., op. cit. (ERR), 138-145. Los motivos de las estelas cántabras en PERALTA LABRADOR, E.J., op. cit., Santander 1996, 232-234. Un planteamiento general en MARCO SIMON, F. Las estelas decoradas de los conventos Caesaraugustano y Cluniense, Zaragoza 1978.

56. CIL II 2892. La cantidad no es clara. Si le pagaron 1.100 sestercios (ELORZA, J.C., ALBERTOS, Mª. L. y GONZALEZ, A. IRR, Logroño 1980, nº 48), su sueldo es equiparable al del legionario romano (= 1.200). Si fuesen 4.400 (ESPINOSA, U. ERR, Logroño 1986, nº 21) sería una cantidad bastante importante.

57. T. Mamilius Praesens había ocupado todos los cargos públicos en el municipio tritiense. C. Sempronius Fidus había sido comandante en jefe (= tribunus militum) de 4 legiones romanas. El primero había hecho una carrera civil; el segundo una militar. Véase ALFOLDY, G. Flamines Provinciae Hispaniae Citerioris, Anejos de Archivo Español de Arqueología, Madrid 1973, nº 42 y 63.

58. MONTERO HERRERO, S. "Religión romana en Vareia y su entorno" en Historia de la ciudad de Logroño, Zaragoza 1995, pp. 263-271 y mapa en p. 269.

59. Véase MARCO SIMON, F. "Berones y elementos limítrofes" en Historia de la ciudad de Logroño, Zaragoza 1995, mapa en p. 79.

60. MARCO SIMON, F. op. cit. en nota anterior, Zaragoza 1995, pp. 78-81.

61. MARCO SIMON, F. op. cit. en notas anteriores. Zaragoza 1995, p. 78.

José Luis Ramírez Sadaba

Profesor de la Universidad de Cantabria

Mª Pilar Pascual Mayoral

Licenciada en Filosofía y Letras. Investigadora Agregada del IER

| Basílica

de Nuestra Señora de Arcos

Pinturas de la misma basílica Museo Najerillense |

Iglesia paleocristinana, de tres naves que se estructuran con doce columnas monumentales formadas por tambores y capiteles de estilo corintio de finales del siglo I d.C. |

LA RIOJA, TIERRA ABIERTA, 2000

Esta

página forma parte en su diseño original de un conjunto de marcos;

para su correcta visualización se deberá acceder a través del enlace:

http://www.geocities.com/urunuela31/roma/roma.htm